このブログ「介護情報」では、介護に関する時事ニュース情報もお伝えしています。

2024年改定ケアマネ担当件数緩和

2023年12月19日、来年度の介護報酬改定を議論してきた国の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)が「審議報告」を公表しました。

居宅介護支援については全部で18項目が示されました。

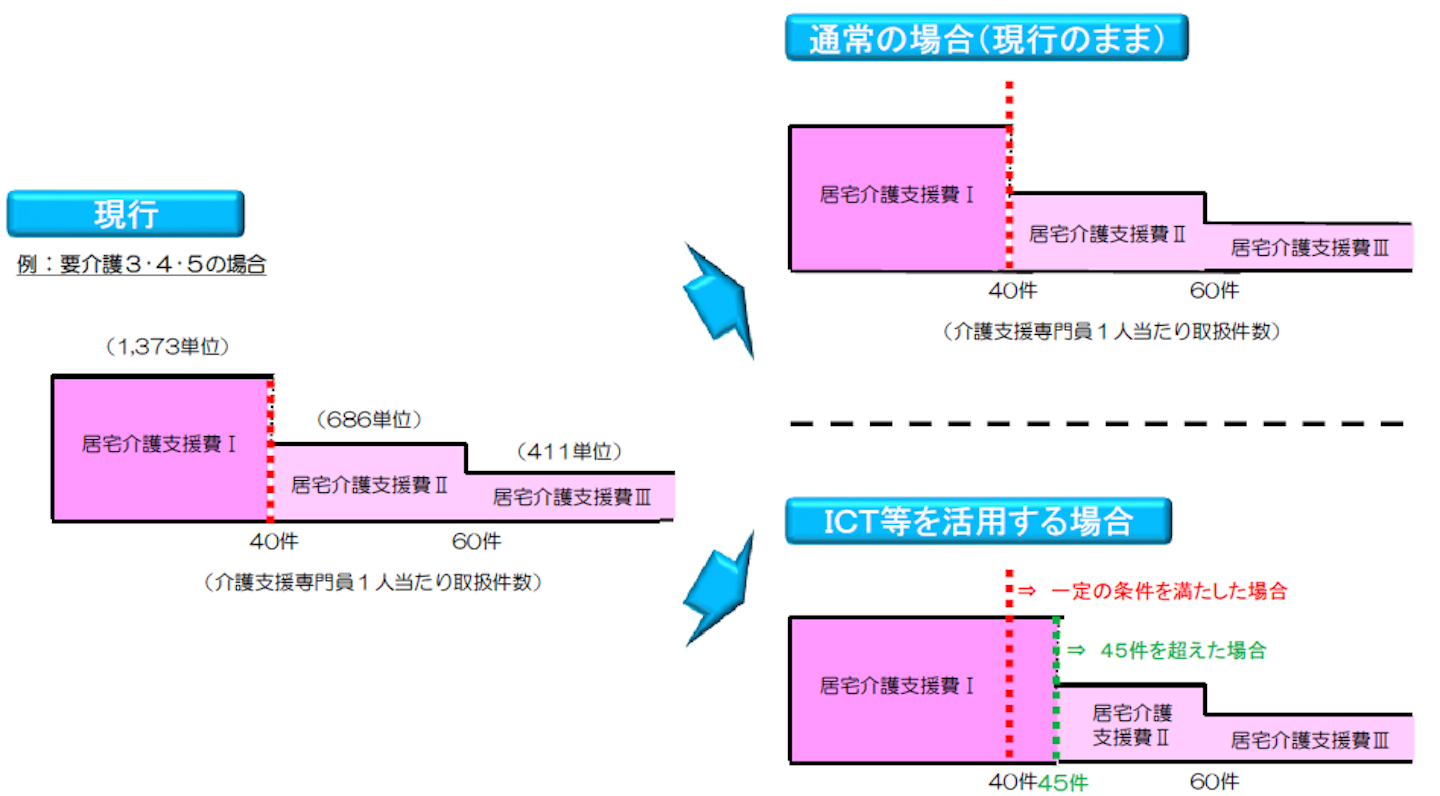

事業運営の根幹である事業所の人員配置に関わる「介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数」の緩和について紹介します。

担当件数に関わる改定事項

◯ 居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数について、現行の「40未満」を「45未満」へ改める。

◯ 居宅介護支援費 (Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改め、取り扱い件数を現行の「45未満」から「50未満」へ改める。

◯ 居宅介護支援費の算定に当たっての取り扱い件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加える。

ケアプランデータ連携システムの活用は大手請求業務ソフト会社においても、いまだ活用されている事業所が少数である中、インパクトのあるインセンティブが無ければ、事業所間の活用は進みにくい状況です。

モニタリングの見直し

月に1回自宅を訪問し、行われるモニタリングに関しても緩和策が出されています。

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。

- ア 利用者の同意を得ること。

- イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 ⅰ 利用者の状態が安定していること。 ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。 ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。

- ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。

実際に独居の利用者に対して、複雑なテレビ電話装置の活用は難しく、貸し出すことを検討する事業者が現れたとしても、運用方法のハードルも高いことが想定されます。

2021年改定ケアマネ担当件数緩和

前回の2021年改定のケアマネの担当件数緩和について振り返ってみます。。

2021年改定 ケアマネ関連記事

ケアマネの担当件数上限緩和の要件

在宅サービスのプランを現在要介護者35名・委託の要支援者8名(1名0.5人相当)を最大にそのプランスを超すとケアプラン報酬が逓減するしくみです。

今回の改定でICTの活用や事務員の配置等ので要件で39名→44名までプラン数を増やすことができる様になりました。

ケアマネの担当件数上限緩和の要件の具体的内容

ICTってどんなもの?

ケアマネの担当件数上限緩和要件は、”ICTやAIの活用 or 事務職員の配置”ですがその具体的内容が解釈通知なで示されました。

ICTやAIの活用は、一連の業務の効率化、負担軽減につなげることが前提です。

以下の様な使用が条件となります。

○ 利用者の情報などを共有できるチャット機能も備えたアプリを組み込んだスマートフォンの使用。

○ 訪問記録をいつでも残せる機能(音声入力も可)も備えたソフトを組み込んだタブレット。

これに加えて、Q&A(Vol.3)では更に補足的な説明もなされています。

○ 利用者に関する情報の共有を即時、かつ、同時に可能とする機能や、関係者との日程調整の機能を備えているもの

○ ケアプランなどの情報をいつでも記録、閲覧できる機能を備えているもの。

などが対象になると示されました。

■ 事務職は法人内配置でOK

一方の事務職員の配置も、一連の業務の効率化、負担軽減につなげることが前提です。

厚労省は解釈通知に、「その勤務形態は常勤でなくても差し支えない」と追記されました。

あわせて、「事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置も認められる」と明記されています。

ただし条件を設け、「常勤換算でケアマネジャー1人あたり、1ヵ月で24時間以上の勤務が必要」いう基準を示しています。

Q&A(Vol.3)では、”同一法人内”の考え方も詳しく解説。配置が認められるケースとして以下の2例を示し、「これらの具体例を踏まえ、個々の状況に応じて個別具体的に判断される」とした。

○ 法人内に総務部門の部署があり、そこに事務職員を配置している。

○ 併設の訪問介護事業所に事務職員を配置している。

■ どんな業務を効率化する?

厚労省はこのほかQ&A(Vol.3)で、ICTやAIの活用、事務職員の配置で効率化する”一連の業務”も例示しています。

直接的なケアマネジメント業務だけでなく、以下のような間接的な業務も対象になることをアナウンスしています。

○ 要介護認定調査に関する業務(書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど)

○ ケアプラン作成に関する業務(関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど)

○ 給付管理に関する業務(関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど)

○ 利用者や家族との連絡調整に関する業務

○ 他の事業所との連絡調整、書類発送などの業務

○ 保険者との連絡調整、手続きに関する業務

○ 給与計算に関する業務

ケアマネマネジメントの質の低下が危惧

介護事業経営実態調査において一番収益化できないサービスである居宅介護支援にとって経営を好転させてことになる対策ですが専門家の意見は否定です。

淑徳大学・結城康博教授はケアマネジメントの質の低下を危惧されており、事業所経営の好転には基本報酬の引き上げで対応すべきという意見です。

以下淑徳大学・結城康博教授の意見抜粋

心配なのはケアマネジメントの質の低下です。もちろん、多くの優秀なケアマネは44件まで持っても十分に職責を果たせるはずです。

そこは問題にならないでしょう。

一方で、かなりいい加減な仕事しかしないケアマネが少なからず存在することも、残念ながら事実だと言わざるを得ません。

全体の2割から3割が無能で7割から8割がまともだということです。

優秀なケアマネが少なからずいて、高齢者の尊厳を守るために地域の最前線で幅広い支援を精力的に展開していることも、改めて強調させて頂きたい。

引き続きの活躍を期待し、心から応援しております。

非常に懸念されるのは、低レベルなケアマネが44件まで無理に抱え込むことです。

これは是非やめて頂きたい。監査対策だけしっかりやって、他の仕事はほとんどいい加減な人にケアプランを作られる高齢者のことを考えると、心苦しい気持ちになります。

恐らく事務員の配置やICTの活用などで大丈夫、というお話をされるんだろうと思いますが、それで効率化が図れるのは一部のデスクワークだけです。

時間が作れたら肝心の相談援助、連携調整などに使ってもらうべきで、ケースを増やすのは悪手ではないでしょうか。

逓減制の緩和は、ケアマネジメントの質の維持・向上を図る観点から見送るべきでした。

仮に断行するとしても、既にケアマネ不足が顕在化している過疎地などに留めるべきだったと考えます。

全面的に認められたのは残念ですが、既に決まってしまったことなので仕方ありません。

無能なケアマネはどうか逓減制の緩和を使わないで頂きたい。

介護のニュースサイト JOINT https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-03.html

在宅で介護サービスを利用する場合ケアマネの良し悪しは利用者の日常生活の過ごし方を大きく左右します。

失敗しないケアマネ選びでもケアマネの良し悪しの見分けかたなど紹介していますので参考にしてください。

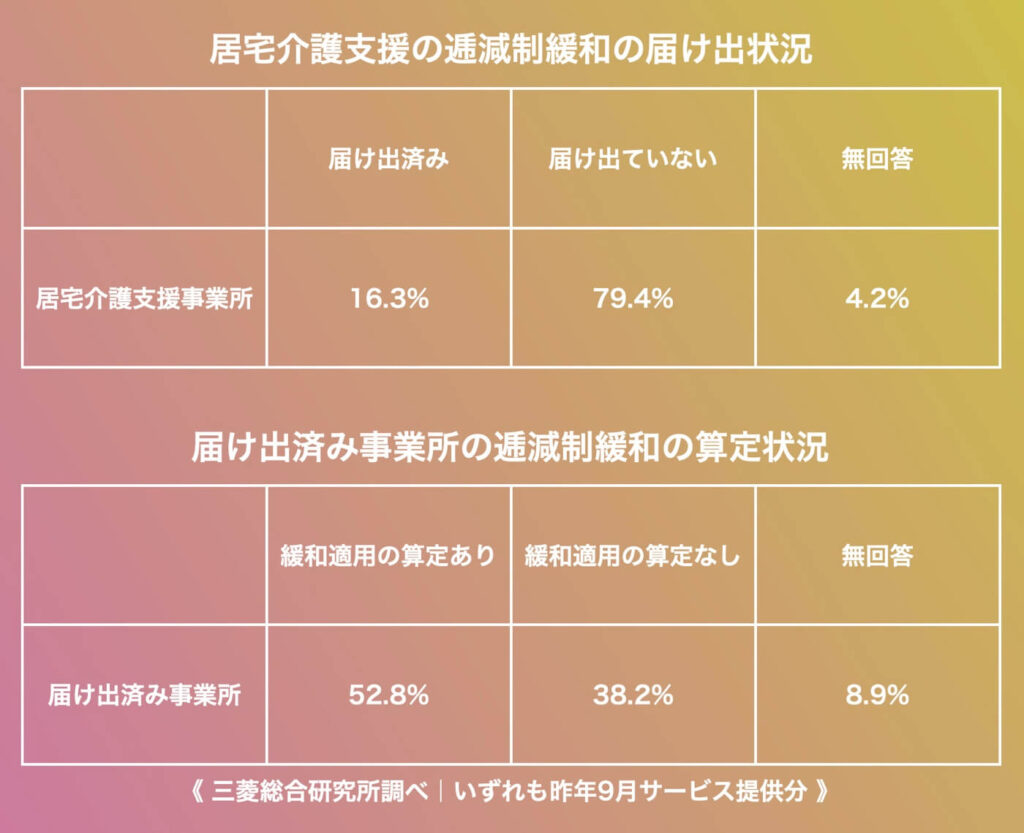

逓減制の緩和算定状況

2022年9月のサービス提供分で逓減制の緩和を「届け出済み」と答えた事業所は16.3%。改定からおよそ1年半が経過したタイミングだが、全体の2割に満たないことが明らかになった。

joint 情報 引用

このうち、「緩和適用あり」としたのは52.8%。「届け出済み」の事業所の更に半数に留まることが分かった。これを単純に計算すると、逓減性の緩和を実際に運用しているのは全体の1割以下ということになる。

※ この調査は、厚労省が民間のシンクタンクとともに昨冬に実施したもの。

逓減制の緩和を届け出ていない理由では、「ICTを活用できる体制が整っていない」が38.5%で最多。

このほか、「ケアマネジメントの質の維持のために難しいと判断した(38.3%)」

「事務職員の採用が経営的に難しい(31.6%)」なども多かった。

joint 情報 引用

調査に関わった株式会社マロー・サウンズ・カンパニーの田中紘太代表は、逓減制の緩和に未だ取り組まない事業所が多い要因について、

「必要性を感じていない経営者が少なくない。ICTの活用などで業務フローを改善する努力が欠かせないが、そうした新しい取り組みを避けて現状を維持しようというところが多い。ICTリテラシーの課題もある」と指摘する。

そのうえで、次のように語った。

「これから介護難民を増やさないためにも、1人の介護支援専門員が持てるケースを増やしていくことは非常に重要。

ただし、無理に行うと負担が重くなってサービスの質にも影響が出る。

個々の事業所はまず、ICTの活用などで業務の効率化、生産性の向上を前へ進めるべきではないか。

それができてきたら、逓減性の緩和にも自然と取り組めるようになる」

joint 情報 引用

株式会社マロー・サウンズ・カンパニーの田中紘太氏が述べた通り、ICTの活用などで業務の効率化、生産性の向上をを進めることは重要と感じます。

ただし現場の肌勘からは、全国のケアマネジャーの平均年齢が51.9歳と高齢化が進む中、新規のケアマネジャーの採用が困難な状況が僅々の課題の思います。

居宅介護支援事業所が処遇改善加算の対象となっていない現状で経営努力でケアマネジャーの処遇を改善していくことの難しを感じます。

また、35件のケースであっても恒常的に残業申請がされている事業所の業務改善は年齢が高いケアマネジャーが多い事業所ほど難しい状況もあります。

独居暮らしの利用者の状況を主治医と共有する際の受診付き添いでの待ち時間は病院体制も変化する必要があります。

現在デジタル庁で進められている地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化においても、乱立する介護ソフト会社が対応していくには時間がかかる様にも思われます。

施策の意図は、十分に整理されているか

2021年度の改定において「業務効率化の分を本来的なケアマネジメントの質向上に活かす」という視点が無視されているわけではありません。

逓減制の緩和を適用しなくても基本報酬は上がり、特定事業所加算も引き上げられています。

現在の現場レベルの課題は「ケアマネの高齢化等によるケアマネ不足から担当件数を増やしてもらいたい」という意図と、「ケアマネジメントの質を向上させる」という施策の意図が一緒になっています。

ケアマネの中には、ICT導入や事務職員の配置による負担軽減の分を「担当利用者数を増やす」のではなく「1人の利用者あたりの向き合い方に時間をかける」ことに使いたいと考えている人も多いでしょう。

利用者の課題が複雑化し、世帯課題の一部を他機関につなぐ等の状況も増え、「向き合う時間の確保」を重視するケアマネは増えています。

この時間確保がケアマネの残業等労務管理の課題も含んでいます。

そうした「現場のケアマネジメントが必要としていること」をもう一度整理したうえで、どこに重点を置いた評価とするのかを再検討する余地がありそうです。

今回の区分Ⅱの算定率は、2024年度改定に向けて現場が突きつけた問題意識の現れと位置づけたいものです。

ケアマネの高齢化の課題

ケアマネの平均年齢は50歳を超えたきました。

介護保険制度が発足してまもなくケアマネとなり、これまで長く現場を支えてこられた皆さんが引退していけば、ケアマネ不足は一挙に深刻化します。

高齢化とともに介護支援専門員の人材不足が顕在化しています。全国的な有効求人倍率も、直近の今年5月で4.13倍まで上昇する厳しい状況です。

この問題を解決する方法の一つとして、 淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授はケアマネ更新制度の廃止を提案されていて、制度として見直しを検討する必要があると感じます。

以下結城康博教授の廃止提案の主旨です。

他の資格に更新制度はない

ケアマネ不足を解決する方策は多々あるが、優先して実施すべきはケアマネ資格特有の更新制度を撤廃し、有資格者がいつでも業務に就ける制度へ改めることだ。

介護従事者のケアマネ人気を低下させている大きな要因の1つに、定期的に課せられる更新研修の負担がある。私の元ゼミ生の介護従事者からも、次のような声をよく耳にする。

「学生時代は『いつかケアマネとして働きたい』と思っていましたが、先輩ケアマネの研修負担を見て受験を辞めました」

他の資格、例えば社会福祉士、介護福祉士、医師、看護師、保健師などに更新制度は存在しない。これらの国家資格に更新研修が必要なく、ケアマネにだけ必要な理由は一体なんだろうか?

更新研修が撤廃されれば現場の負担はかなり軽減されるはずだ。

JOINT記事 抜粋

子育て世代にもっと優しい仕組みに

しかも、更新制度は今の“女性活躍社会”にも逆行している。

一度ケアマネの仕事を辞めると、しばらくして復帰したくとも更新研修を受けなければならないためだ。

更新切れの有資格者が直ぐに復帰できない仕組みは、様々な事情を抱える働き手にとって厳しい。

しかも多くの場合、更新研修の費用負担は自腹となる。

確かに実務トレーニングは必要かもしれない。

しかし、多くの介護従事者から選ばれる魅力ある職種としていく視点も同様に重要だ。

直ぐに業務に復帰できるようにすれば、仕事をして一定の給与を得ながらトレーニングすることができる。実際、他の国家資格はそうなっているものが多いのではないだろうか。

今後、子育てが落ち着いた母親など、30代後半から50代の「潜在ケアマネ」に復帰してもらわないと、人材確保はいよいよ難しくなる。周知のようにケアマネは女性の割合が高く、彼女らにとって優しい制度を考えなければいけない。もっと若い世代を取り込んでいくことも欠かせない。

JOINT記事 抜粋

質の担保はどうするのか?

もっとも、「更新制度が撤廃されるとケアマネの質の担保が危ぶまれる」といった意見もある。確かに、定期的に研修を受講して専門職としての学びを得ることは重要だ。

このため居宅介護支援費(介護報酬)に加算を設け、それを定期的に研修を受けるインセンティブとするのはどうだろうか。

一定の研修を修了したケアマネが従事している事業所を評価し、事業所内・法人内での研修受講を働きかける案などが考えられる。

JOINT記事 抜粋

ケアマネの質の担保は介護保険制度にとって重要課題ではありますが、ケアマネの更新制度がケアマネの質の担保となっているかは、検証が必要だと感じています。

結城康博教授の主旨の通りケアマネとしての業務に就くことが制限される事は改善される事が望ましいと思います。

また、コロナ対策の期間には変則的な研修カリキュラムにより、望まなくして研修未受講で資格が喪失された事例もよく聞きます。

自らの資格とはいえ、もう少し柔軟な対応も可能にする必要があると思います。

ま と め

コロナ禍で医療・介護の経営悪化が懸念され、マイナス報酬改定は見送られましたが、社会保障費の増大を考えれば、次回医療・介護同時改定の2024年のマイナス改定対策は必須です。

多くの市町でサービス事業所の定員数は供給過多の状況が既にあります。

利用者にとってサービス事業所や居宅サービスを自由に選択できる状況は喜ばしいことですが、人の配置や資格でサービスの質を担保している点が制度の課題です。

現在制度における能力の高い職員の評価は資格(介護福祉士)や勤続年数のみです。

そのわずかな報酬の違いのみは、どんな人であっても決められた時間配置していれば報酬が同じ制度設計に問題があります。

また、良いケアを行い介護度が軽くなれば、報酬が下がる矛盾が20年近く制度として続いている為、介護度が下がる取り組みを阻害していきました。

私が思うサービスの質が向上する改定は以下の通りです。

- いいサービスを提供した結果の報酬割合を更に増やし、基礎報酬割合を下げる。

- ケアマネジメントの質の担保を資格(主任ケアマネ、既得権益の温床)に頼らない評価システム

- 更に柔軟な人員基準(基準遵守の為、能力や社会適応能力の低い人の採用や派遣)

- ICTに対応できない事業所に指定権者(サービスの指定・監査等行う市・町の総称)は基準を合わさない。

- 指定権者が管理しやすくする為の制度で求められていない要件(ローカルルール)を設けない。

- 指定権者とサービス事業所が共同して地域サービスを支える姿勢(一部性悪説による指導・ローカルルールの試行)

- モニタリングの自宅訪問、サービス担当者会議のオンライン活用

コメント

コメント一覧 (12件)

[…] 「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」 […]

[…] このブログで「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」について紹介しました。 […]

[…] 「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」 […]

[…] このブログで「2021年改定のケアマネ担当件数緩和」とその後の逓減制の緩和に関する実態調査結果について紹介しました。 […]

[…] 『介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和』 […]

[…] 「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」 […]

[…] 「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」 […]

[…] 「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」 […]

[…] 「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」 […]

[…] 大規模化とケアマネ担当件数緩和 […]

[…] 「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」 […]

[…] ケアマネ担当件数緩和 […]