このブログ「介護情報」では、介護に関する時事ニュース情報もお伝えしています。

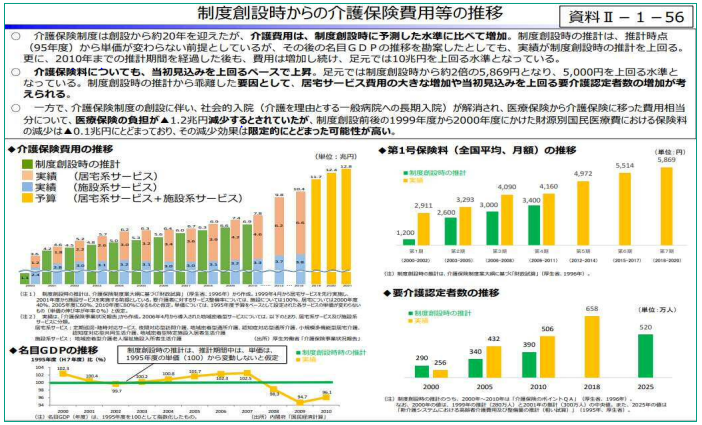

2021年度の介護報酬改定は大幅マイナス改定予測でしたが、コロナによる影響を踏まえ先送りされました。

2023年度当初、2024年度の介護報酬は引き下げられる予測が大方な意見でしたが、政府は来年度から介護報酬を全体で1.59%引き上げで決定しました。

2024年度介護報酬改定率

プラス1.59% 本体 0.61% + 処遇改善 0.98%(6月施行)

施設光熱費0.45%を勘案すると2.04%相当になります。

実際事業者にとっては、人件費・光熱費高騰分で相殺され、手元に残る収益に関しては、ほとんどのサービスがやや増えたに過ぎない。

新たに生産性向上等に取り組むことで加算算定できるなどの政策誘導もあります。

サービスごとの介護報酬改定単価

各介護に関するサイトで2024年度介護報酬改定率で紹介されていますが、以下のケアニュースの説明が分りやすいので、参考にしてみて下さい。

『ケアニュースby シルバー産業新聞 2024年度介護報酬改定率』

膨れ上がった社会保障費からマイナス改定の可能性は今後も引き続くことから、マイナス改定要因についても説明します。

マイナス改定要因

介護のニュースサイト「JOINT」で淑徳大学・総合福祉学部 結城康博教授が考えるマイナス改定の理由を紹介します。

第1に、現在の政策課題として「介護施策」の優先度が低いという事です。

「物価高対策」「防衛費増加論」「財政赤字対策」といったことが重視されています。

特に世界情勢を鑑みて「防衛費増額論」は、先の「骨太の方針」にも位置付けられています。

当然、予算が増えればどこからか財源を工面しなければならず、いわば介護給付費削減策が、その1つと考えれれれる可能性は高いと思います。

第2に、プラス改定が続いているという事です。

近年では2018年度改定、2021年度改定、そして2022年度改定と、3回連続で中身は少ないですがプラス改定が続いています。

4回連続のプラス改定は、かなりの政治力学がなければ難しいと考えれれます。

第3に、今回の参議院選挙の結果で、自民党内の政治力学に変化が窺える。

例えば、自民党内の全国比例候補者の当落をみると、医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会といった医療系団体の候補者は全員当選しました。

一方、介護系団体の候補者は残念ながら落選しています。

このあたりは業界をよくしようと思えば介護に係わる各種団体が政治参画に更に力を入れていく必要があると思います。

2024年度改定は診療報酬との同時改定であり、同時改定の際は過去制度が大きく変わってきています。

医療・薬価の改定においても団体の強さが影響するように思えるので、ただでさえ介護は医療を上回ることができないのは周知のところです。

全国比例票は各産業の優先度を鑑みる尺度として認識され、介護のそれが少なかった事実は、予算配分プロセスで大きく影響してくる事が想定されます。

自民党「参院選大勝」で“介護負担額”倍増へ

7月10日に第26回参議院選挙の投開票が行われた。これから3年間は大きな選挙がないことから、岸田文雄首相(64)は思いどおりの政策ができる「黄金の3年」を迎えることになるーー。

「“世論の支持”を大義名分に岸田首相は2024年の介護保険制度の“改悪”に突き進むのではと、介護現場は危機感を募らせています。

財務省の諮問機関である財政制度等審議会が、介護保険サービスの利用者負担を“原則2割”にすることを提案しているからです」

そう語るのは「認知症の人と家族の会」の花俣ふみ代副代表だ。“介護の社会化”のフレーズを掲げ、2000年にスタートした介護保険制度。

それまで家族が担っていた介護を社会全体で支えていくはずだったが、少子高齢化によって膨れあがる社会保障費に、これまでも「負担の見直し」が何度も議論されてきた。

介護度によって決まる支給限度額の範囲内であれば、一定の負担割合で介護サービスを利用することができる。

負担割合は、所得に応じて1〜3割の範囲内で決まる。

年金やその他収入の合計額が単身世帯では280万円未満、65歳以上が2人以上いる世帯では346万円未満であれば、負担割合は1割になる。

現在、この「1割負担」の世帯が全体の約9割を占めている。

■介護負担増で懸念される“介護控え”

しかし、今年5月25日付の財政制度等審議会の「歴史の転換点における財政運営」と題された提言集にはこんな記述が。

<介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図る>

介護保険制度は3年ごとに改定されるが、同審議会が提案しているのが、2024年の改定で2割負担を原則化したり、その対象者を増やしたりすることだ。

これは実質的に財務省の意向といってよく、「黄金の3年」でこうした提案が実現する可能性は高まったという。

「その影響は計り知れない」と警告するのは、社会福祉学が専門の淑徳大学の結城康博教授だ。

「原則2割負担になれば、多くの利用者の負担は2倍になります。

訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービスなど)の介護保険サービスの利用料を毎月2万円払っている人は4万円に。

物価高に加え、社会保障費や税金が上がっているのに、昨年度から年金は0.4%減額されました。

介護サービスの利用負担が2倍になれば、要介護者がいる世帯の家計への影響はさらに大きくなる。

必要なサービスを減らす人や、利用そのものをあきらめる“利用控え”が増加します。認知症の症状が進んだり、身体機能が低下したりすることが危惧されます」

出典元:

「女性自身」2022年7月26日・8月2日合併号

実際には、デイサービスとヘルパーを合わせたサービスも始まる予定でしたが、自民党の政治資金パーティーの裏金事件が話題になり、多くの審議が止まってしまったというような事情もあるような気がします。

2024年度改正に向けての議論 ~財政健全化の必要性

令和3年5月21日財務省の財政制度等審議会が出した「財政健全化に向けた建議」といった資料にも財政健全化として介護保険給付の有り方が提言されています。

岸田首相は引き続き介護職員の処遇改善を実施していく方針ですが処遇面は向上しても、財政健全化の名のもと報酬単価のマイナスが想定されます。

財政健全化として提言された主な介護保険給付

利用者負担の見直し

介護保険制度の持続可能性を確保するためには、利用者負担の更なる見直しといった介護保険給付範囲の見直しをはじめとする制度改革を着実に実施し、制度の持続可能性を高めていく必要がある。

介護保険サービスの利用者負担を2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図ることを検討していく。

現在 1割負担利用者:92%

ケアマネジメントの在り方の見直し

サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することは当然。

ケアマネジメントに利用者負担を導入すべき。

また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行う等サービスの内容に応じた報酬体系とする。

多床室の室料負担の見直し

介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたまま給付対象となっている。

居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料+光熱水費)を求めていく観点から、給付対象となっている室料相当額について基本サービス費等から除外する見直しを行うべき。

室料相当額について基本サービス費等から除外する見直しを行うべきである。

地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方の見直し

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業は、各自治体が高齢者の伸び率を勘案した事業費の上 限内で事業を実施し、個別の判断により事業費が 上限を超えても交付金の措置を認めることとされている。

相当数の保険者が3年連続で上限を超過している。(中略)速やかに上限超過を厳しく抑制すべきで ある。

区分支給限度額の在り方の見直し

介護サービスは生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと等から、制度創設時に、要介護度 ごとに区分支給限度額が設定された。

様々な政策上の配慮を理由に、区分支給限度額の対象外に位置 付けられている加算が増加。

生活と密接に関連している度合が高いと考えられる、居宅における生活 の継続の支援を目的とした加算をはじめ、加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべき。

軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化

近年、居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションといった医療系の居宅系サービス費用 が、総費用や要介護者数の伸びを大きく上回って増加。

居宅療養管理指導等のサービスは、原則、 「通院が困難な利用者」に対して以外にもサービスが提供されていないか、速やかに把握を行う必要。

居宅療養管理指導については、算定要件が明確化されたことも踏まえ、算定要件を満たす請求のみが 適切に行われるようにすべき。

特別養護老人ホームの入所要件を要介護1以上への変更案

特別養護老人ホームは、介護保険制度のスタート以降、要介護1以上が入所要件であったのが、2015年の制度改正において要介護3以上と変更されました。

その理由は、2014年時点で待機者が50万人を超えていたためです。待機者が年々増え続ける状況下で、最も入所を必要とする重度者を優先させる目的がありました。

しかし、2019年調査において、待機者は29万人に大きく減少しています。

経営状況が悪化する施設も多くあり、地域によっては、人材不足で人員基準を満たせないことなどを理由として、自主的に空床を発生させている施設もあります。

それらの現状を踏まえて、特養の入所要件を再び、要介護1以上とする論点が今出されています。

さらに、介護老人保健施設や介護医療院の多床室料を全額自己負担とする論点も出てきています。これは、3年前の審議で先送りされたものが、再び議論の対象となっています。

前回の先送り理由は、介護療養型医療施設の2024年3月の廃止に伴う介護医療院などへの移行手続きに、多床室の自己負担化はネガティブな影響が避けられないとして、転換を優先させた経緯もあります。

現在、特養では多床室料は全額自己負担であり、次回改正では、すでに介護療養型医療施設は廃止後で存在しません。

上記の論点を踏まえた場合、今後に長期滞在型の老健の経営スタイルは大きな打撃となることは否めません。

老健における長期滞在型とは、基本報酬で、「その他型」「基本型」を算定する施設で、特養とあまり変わらない預かり中心施設は、2024年改正が経営に大きな打撃を与える可能性が高まっています。

要介護1と2の高齢者に対する訪問介護、通所介護を市町村ごとの「総合事業」へ移管する構想

◆ 財務省の目的は何か?

「要介護1と2の保険外し」は、要介護1と2の高齢者に対する訪問介護、通所介護を市町村が運営する「総合事業」へ移管する構想を指す。介護保険の見直し案の1つだ。政府は現在、次の2024年度の制度改正で実行すべきか否かを検討している。結論は年内に出す。

実現を強く働きかけているのは財務省。狙いは右肩上がりの介護費の伸びを抑え、保険料など現役世代の負担を軽くすることにある。

介護費は足元の昨年度で約11兆円。急速な高齢化を背景として、2040年度にはおよそ25兆円まで膨らむと推計されている。

このまま何もしなければ現役世代の負担も過重になり、制度を維持できなくなってしまう − 。財務省の問題意識だ。こうした危機感を共有する保険者、企業、健保組合などの関係者の中にも、「要介護1と2の保険外し」に理解を示す人がいる。

◆ 行政がコントロールしやすい仕組み

なぜ、「要介護1と2の保険外し」が介護費の抑制につながるのか。ポイントは「総合事業」にある。

この「総合事業」は、全国の市町村が介護保険の財源で高齢者の介護予防や生活支援、相談対応などを展開する「地域支援事業」のメニューの1つ(*)。現在は要支援の高齢者への訪問、通所、見守りなどがこのスキームで提供されている。

* 介護保険制度の中の「地域支援事業」の中の「総合事業」、という位置付け。

「総合事業」の特徴は、運営する市町村が地域の実情に応じてサービスの運営基準や報酬などを独自に決められる点。全国一律のルールに基づく介護給付とは、ここが大きく異なる。

例えば、地域の住民やボランティアを担い手とするなど人員配置を緩和しつつ、それに見合った低い報酬を設定することも可能。試行錯誤でコストパフォーマンスを高める余地が大きく、財政的に行政のコントロールがききやすい仕組みになっている。

あわせて、国が高齢者人口の伸び率などに合わせて「総合事業」の上限額を定めていることも重要だ。個々の市町村はできるだけ、その範囲内に支出を留めていく努力をしている。全国一律の介護給付には、こうした費用の上限管理の仕組みがない。財務省が要介護1と2の訪問介護、通所介護を移したい理由はここにある。

◆「総合事業」も介護保険の枠内

もちろん、「総合事業」のメリットは財政面だけではない。地域の多様な資源・人材を有効に活かす取り組みができたり、現場の創意工夫でより効率的な体制を作れたりすることがあげられる。

要支援の高齢者は状態が相対的に軽く、抱えている支援ニーズの個人差も大きい。硬直的で融通のきかない仕組みより、各地域の判断で多様なサービスを柔軟に提供できる仕組みの方がフィットする、という理念がベースにある。

全国一律の「給付」と市町村の裁量が大きい「事業」があり、「事業」には費用の上限管理のルールも設けられている − 。こう整理すれば分かりやすい。

なお、「総合事業」も公費や保険料を財源とする介護保険の枠内の仕組みだ。仮に要介護1と2の訪問介護、通所介護が移されたとしても、それは利用者を公的保険の外の荒野へ放り出す制度改正ではない。その意味で“保険外し”はやや大袈裟な言い方だが、現場の関係者がそれだけ強く反発することには理由がある。

◆「サービスの担い手がいなくなる」

「要介護1と2の保険外し」をめぐり、指摘されてる課題は大きく2つある。まずはサービスの質の維持だ。

要介護1と2の高齢者を“軽度者”と見なすのは、やはり早計と言うほかない。ADLが自立している人も多い要支援の高齢者とは違う。進行した認知症を伴うケースも少なからずある。

このため現場の関係者の間では、在宅生活の継続には専門的なサービスが欠かせないという意見が根強い。厚生労働省の審議会でも委員から、「ボランティアの活用など人員配置を緩和した体制では弱い」「かえって重度化を招く」「自立支援の考え方に逆行する」といった批判が続出している。

もう1つはサービスの担い手の確保だ。「総合事業」はサービスへの報酬が安く抑えられやすく、今もコミットしている事業者、住民らが必ずしも十分な量に至っていない。これを要介護1と2訪問介護、通所介護にも広げれば、ただでさえ経営的に苦しい事業者が致命的な打撃を受けるとの見方が大勢だ。

事業者や専門職で組織する8団体は国への要望書で、「介護職の継続的な処遇改善を困難にするばかりか、事業者は採算が取れず経営不振で撤退することもあり得る。その結果、要介護者の在宅生活を支えるサービスの担い手が地域からいなくなる」と問題を提起。

「そのしわ寄せが家族介護の負担増となり、介護離職など更なる問題につながる」「地域包括ケアシステムの推進と正反対の結果を招く」などと厳しく批判している。

JOINTO 記事 参照

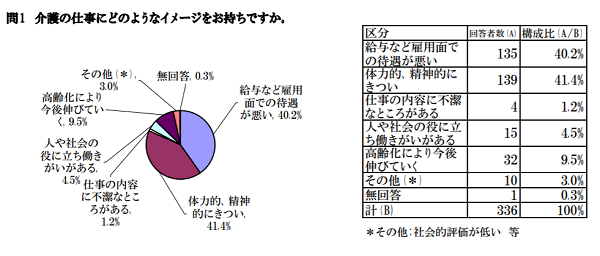

仕事の大変さに対して社会的評価が低い

介護業界に対するネガティブなイメージは、特に若手人材や未経験人材が介護の仕事に一歩踏み出すにあたってハードルとなっています。

参照:介護職のイメージ(介護の仕事のイメージについてのアンケート結果より)

特に給与の低さに関しては介護福祉士の推定平均年収は330万円とされており、全業種の440万円と比べると大きな開きがあります。

また、最低の年収では190万円という数字もでており、生活していくことが厳しいような給与で働いている介護福祉士も存在します。

参照:介護求人ナビ介護の仕事の年収・月収はいくら? 職種別の平均給料がまるわかり!

介護職員、来年度はベースアップ2.5%

2023年度当初、財務省の財政制度等審議会が出した「財政健全化に向けた建議」といった資料にも財政健全化として介護保険給付の有り方が提言されていましたが、この半年で介護職の処遇改善に向けた政策提言がなされだしました。

全業種の440万円平均に近づける為に予算化された特定処遇改善加算が骨抜きになっていく中、介護職不足の解消に向け、国もベアを目指す方針が示されました。

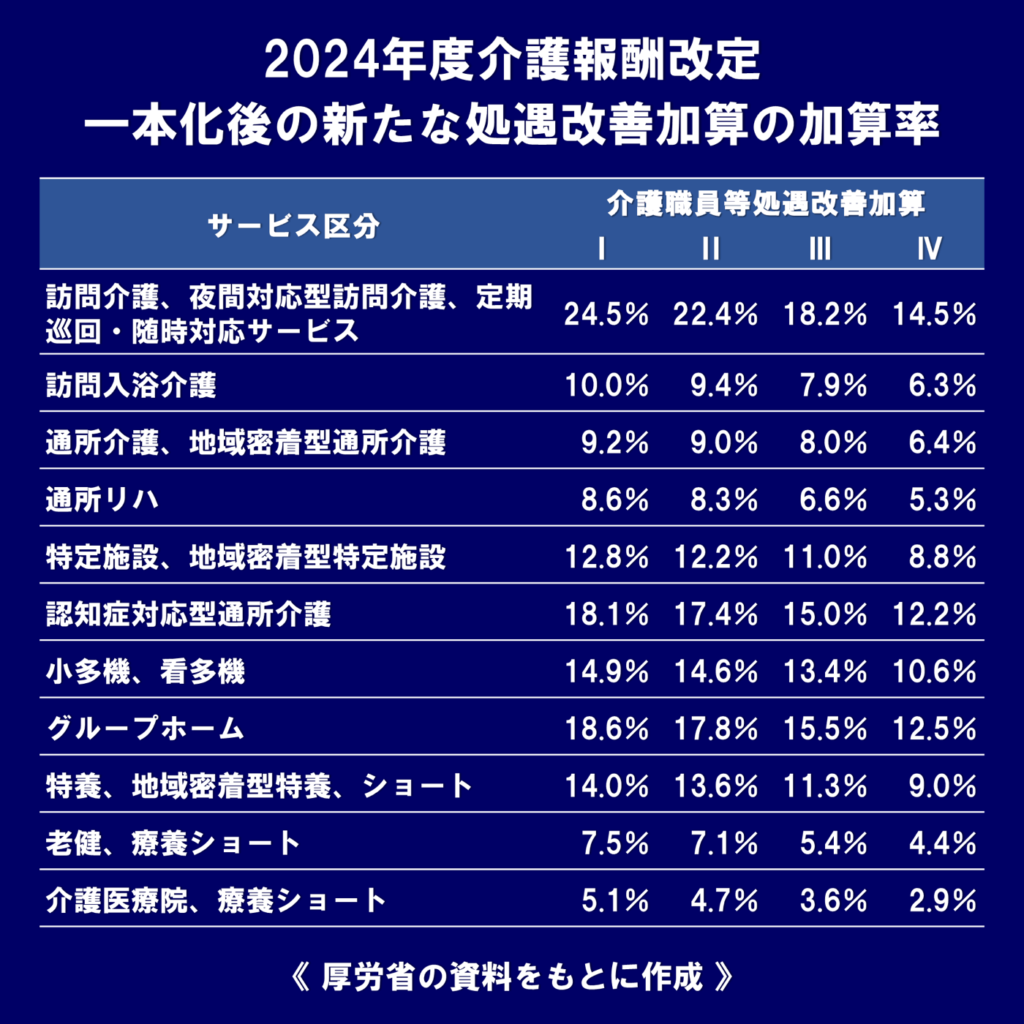

2024年度は2.5%、2025年度は2.0%のベアを目指し、複雑な処遇改善に関する加算の一本化、上積みなどで実現を図ります。

2023年度当初、2024年度の介護報酬は引き下げられる予測が大方な意見でしたが、政府は来年度から介護報酬を全体で1.59%引き上げる方向で進めれています。

このうち0.98%を、施策の目玉となる介護職員の賃上げに投じる考えです。

これを継続的なベアにつなげる考え方です。

今回は予想を上回るプラス改定で、過去2番目に多い改定の予定ですが、賃金アップに0.98%に投じられる為、経営難の事業者の収益改善に繋がるかどうかは、加算等今後示される報酬体系の中身によります。

2024年報酬改定

1月22日に開催された国の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容が決められました。

◆ 在宅介護の崩壊につながりかねない

全体の改定率は1.59%(うち0.98%は処遇改善、0.61%を事業者へ配分)。過去2番目に大きな上げ幅であり、ほとんど全てのサービスで基本報酬がしっかりとプラスになりました。

新たな加算の創設や既存の加算の拡充などもあり、介護事業者にとって総じて歓迎できる内容と言えるでしょう。とりわけ、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設は、大きな報酬プラスとなっています。

また、処遇改善加算は新たに一本化されるとともに、単位数も大きく引き上げられました。理論値では、2年分で4.5%の賃上げが可能な水準となり、他産業の賃上げに引けを取らない対応が可能となります。

ケアマネ担当件数緩和

2023年12月19日、来年度の介護報酬改定を議論してきた国の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)が「審議報告」を公表しました。

居宅介護支援については全部で18項目が示されました。

事業運営の根幹である事業所の人員配置に関わる「介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数」の緩和について紹介します。

訪問介護の報酬引き下げ

来年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が下がることについて、ホームヘルパーの団体が国へ抗議文を出すなど波紋が広がっています。

厚生労働省は各社の取材に対し、「基本報酬だけでなく、ぜひ改定全体をみてもらいたい」とコメントしています。

処遇改善加算、最大24.5%

加算の見直しの中でインパクトが最も大きいのは、今回の改定で一本化・拡充される新たな「処遇改善加算」です。

「処遇改善加算」で給付される金額は、個々の事業所の総報酬に加算率をかけて算出される。

加算率が高ければそれだけ、事業所は介護職員の賃上げの原資を多く得ることができます。

最上位の「加算I」は24.5%。最下位の「加算IV」でも14.5%と、特養や老健、通所介護などの最上位より高くなっています。

生産性向上や職場環境の改善、キャリアアップの支援など、より多くの要件を満たす事業所が高い区分に入れる仕組みです。

厚労省はこのほか、訪問介護の事業所に質の高いサービスの提供などを促すインセンティブも強化しています。

今回の処遇改善加算の一本化で注意すべき点、施行が今年の6月からということです。

一本化にする処遇改善加算の詳細のルールに関しては、3月4日に介護保険最新情報のVol.1209で現場の関係者に広く周知しています。

『処遇改善加算』の一本化

介護事業所の皆さまへ『処遇改善加算』の一本化という厚生労働省からの通知を確認すると令和6年6月から始まる加算率で「令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、配分方法の工夫を行う」ということです。

中には7年度にさらに加算率がアップすると勘違いされている事業者は試算しなおす必要があります。

そのため通知文には、次のような繰越額ルールが記されている。

令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫

令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。

masa ブログ 参照

その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

◆ 生産性向上への強い思いも

厚労省は「処遇改善加算」の拡充で、ヘルパーの賃上げを具体化することができると見込んでいます。

他の加算も併せて取得すれば、事業所の収入が大きく減ってしまう事態も避けられ、事業所の収入を増やせると目算しています。

多くの事業所に加算を取ってもらうことを通じ、生産性向上や自立支援・重度化防止などの取り組みを介護現場へもっと普及させていきたいという政策的な意図があります。

とりわけ介護職確保に重要な「処遇改善加算」については、未対応の事業所をなくしつつ上位区分への移行を後押しする「取得促進事業」に力を入れる方針です。

小規模な事業所などが取り残されないよう、相談員による助言・指導などのサポートをより積極的に展開していく計画です。

小規模事業所においても上位の「処遇改善加算」が算定できるよう体制を整える必要があります。

厚労省の担当者は、「訪問介護は担い手不足が最大の課題で、ヘルパーの賃上げが極めて重要。そこで処遇改善加算をかなり手厚く拡充した。ヘルパーの処遇改善を最優先とした」と説明しています。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 7月のこのブログでは、「2024年度の介護報酬改定 大幅マイナス改定予測」と題して、大幅マイナス改定予測の理由を紹介しました。 […]