家飲みでは、お店で飲んだ日本酒や酒蔵や酒店で買った全国の美味しい地酒を厳選して紹介します。

今回は以前このブログで紹介したWAKAZEがパリで今年5月に、レストラン「WAKAZE PARIS」をオープンさせた記事を紹介します。

WAKAZEが目指すは蔵元初の1000億円企業

以下の掲載内容はnews picsがWAKAZEの創業者稲川琢磨さんを取材した記事の抜粋です。

WAKAZEは「日本酒を世界酒に」を目標に掲げています。ですから、世界中で日本の酒が飲まれる状況を生み出すことが僕にとっての成功です。

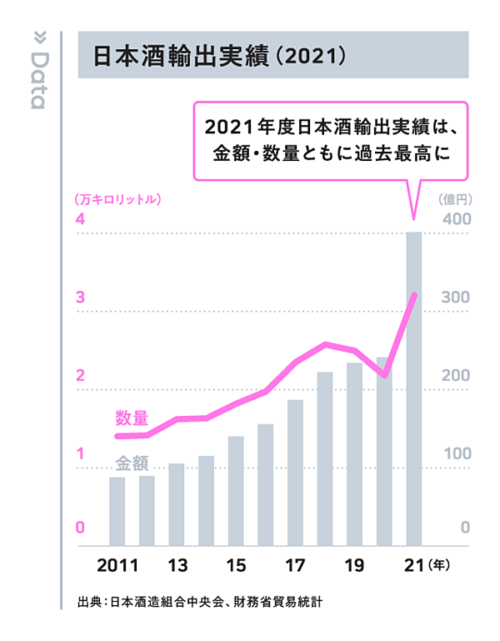

現在、酒は日本国内で4000億円、海外への輸出額が400億円程度という市場規模です。ちなみに、ワインは世界中で約36兆円と、比べるとその差は歴然。

ですが、フランスで手応えを感じているからこそ、ゆくゆくはワインの10分の1くらいの規模には成長できるだろうと考えています。

酒が世界に広まるためには、まずは飛び抜けた会社が生まれる必要があります。

たとえばクラフトビールの場合、ジム・コッホという人が80年代に「ボストンビール」を設立したのがブームの出発点になりました。

この会社が1000億を超える売上を作るようになってから、協会が生まれ、技術交流が盛んになり、ビジネスの知見もシェアされ、クラフトビール業界が一気に盛り上がり、今のように数兆円のマーケットにまで成長した。

これまで日本酒の歴史において、4桁億円企業はありません。なので、まずWAKAZEとしては1000億の売上を目指したいと考えています。

news pics 参照

「獺祭」の酒蔵会社 NY郊外に初の海外酒造完成

日本酒「獺祭」で知られる旭酒造(山口県)が23日、米ニューヨーク州に新設した酒蔵で完成式典を開いた。25日から州内の小売店やレストランで純米大吟醸「DASSAI BLUE(ダッサイ・ブルー)」の販売を始める。日本屈指の酒蔵の海外進出により、「SAKE」の人気向上につながるか注目される。

23日の式典には卸売業者や農家ら400人以上が集まった。

旭酒造の桜井博志会長(72)は「日本と米国の文化を融合させながら、日本の獺祭を上回る品質を目指したい」と話した。

「DASSAI BLUE」の価格は720ミリ・リットルの精米歩合50%で34・99ドル(約5200円)。

国産の獺祭よりもアルコール度数を下げ、フルーティーな味わいに仕上げたという。

今後、より高い価格帯の販売も検討する。

10月19日から酒蔵の見学ツアーや試飲イベントも開催する。

オーストラリアで和食レストランなどを営むアンドレ・ビショップさん(53)は「現地生産により、これまで以上に『DASSAI』の魅力が米国に伝わるはずだ」と話した。

読売新聞2023/09/24 抜粋

ついにNYの蔵元が完成しました。

日本の主要クラフトサケメーカーが海外で大規模にやるのは初めてのことです。

日本同様にかなりのクオリティでハイエンドな日本酒の流通が本格的に始まれば、大きなマーケットになる可能があり、ワインの様に世界市場を狙えることを期待したい。

獺祭が目指す現地化

以下はアメリカ・ニューヨークに酒蔵を建設することになった獺祭の旭酒造・桜井一宏社長にインタビューです。

──アメリカ・ニューヨークに酒蔵を建設することになったきっかけは、世界的料理大学「The Culinary Institute of America(CIA)」からのオファーだそうですね。

日本食やSAKEのプログラムがある同大学から、学生たちが実際に訪問して学べる酒蔵として誘致の提案があったと。

桜井:日本酒を現地化するためには、誰かが絶対に現地醸造をする必要があると思っていたんです。

しかし、CIAからお話をいただくまでは、まさか自分たちがやることになるとは思っていませんでした。

「誰かやってくれないかな」とは思っていたので、「あ、自分たちがそのバッターボックスに立つんだ」という感じでしたね。

──いまおっしゃった「現地化」とはどういう意味でしょうか?

桜井:日本酒って、海外にとってはまだ東洋から来た「よそもの」でしかなく、ターゲットの8〜9割は「日本に興味がある」「日本へ行ったことがある」という人なんですよ。

そこから踏み出さなければいけないんですが、そのときに引っかかるものがなくてはいけない。

現地で造られるような身近なものになると、人々の見る目が変わるはずだと思っています。

──世界的な料理人の卵であるCIAの学生たちが「獺祭」の酒蔵で学ぶことになります。具体的にはどのような取り組みを考えていらっしゃいますか?

桜井:CIAが作ったSAKEのコースはすでにあり、弊社が監修をしていますが、ペアリングを含め、売り方や保存方法、サービスなどを学ぶコースとして設計を進めています。

酒蔵が完成したら、酒造りを学生たちに公開するほか、希望者は研修もできます。CIAはニューヨーク観光の目的地のひとつでもありますので、一般の方も見学できるようにする予定です。

SAKE street

日本酒 世界戦略

- 米国日本酒ECサービス「Tippsy Sake Club」

- 日本酒 世界戦略 GI日本酒

- 日本酒 世界戦略 WAKAZE

- 日本酒 世界戦略 HINEMOS(ひねもす)

- 日本酒 世界戦略 Brooklyn Kura(ブルックリン・クラ)

パリに客足の絶えない「居酒屋」が誕生

日本のベタな居酒屋料理をベースにしながら、盛り付けはSNS映えするよう、とにかくおしゃれに。フランスでもブームになっている和食を、スタイリッシュな空間で楽しみながら、WAKAZEのおいしい酒が飲める、というのがコンセプトです。

WAKAZE PARISの人気メニューのひとつ。にんじん、むらさきキャベツを甘酒でマリネした「ベジタリアン太巻き」。

エコロジーという観点から、醸造の過程で出る酒粕を再利用して豆腐のディップを作ったり、塩麹や醤油麹を作ったり、酒蔵ならではの発酵料理も人気です。

フランス人って、生ビールが大好きなんですけど、うちの店にもサーバーが6本並んでいて、そこから火入れをしていない「生酒」が提供される。

日本からフランスに日本酒を輸出する場合、品質を安定させるために、火入れしたものを出すのが普通です。

でも僕たちはすぐ近くで造っているからこそ生酒が出せる。フレッシュさを味わうなら生酒が一番なので、そこでもローカルゆえの強さが生きてきます。

news pics 参照

一般的には「パリで新店を出しても3カ月は閑古鳥で、勝負はそのあと」と言われていて、僕も覚悟はしていました。

ところが結果は、初月から満席。20〜30代カップルの利用が多く、お客様同士が自然発生的に会話を楽しんでいる。

Communal Experience(共同体験)を生むため、コの字型のカウンターを採用したんですが、まさにコミュニティ感覚でお酒を飲んで、食事を楽しんでもらうことができています。

楽しかったから、それを人に教えたくなるし、誰かを連れていきたくなる。それがうまく循環していますね。

news pics 参照

時代が流れインターネットで多くの情報を手に入れれる様になりました。

美味しい日本酒を飲んで楽しい時間を過ごすのであれば、作りての物語も一緒に味わう様になりました。

Cにほんブログ村

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 旭酒造(株)の獺祭はNY郊外に初の海外酒造完成するなど、日本の主要クラフトサケメーカーが海外で大規模にやるのは初めてのことです。 […]