このブログ「介護役立つ情報」では、介護現場の生産性向上性に関する情報もお伝えしています。

今回は「ICT/DX化による生産性向上」の重要性について労働人口を中心に紹介していきます。

ICT/DX化に関する主な記事

浮上している人員配置基準の緩和論

昨年12月、内閣府に設置されている規制改革推進会議の作業部会(医療・介護ワーキング・グループ)で、介護業界最大手のSOMPOケアが「ICT/DX技術などを活用すれば、介護付き有料老人ホームなどの職員配置は『4対1』も可能」という提言を行いました。

また、2月7日の規制改革推進会議の作業部会では、介護人材の不足に対応するため現在の基準では介護施設の3人の入居者につき1人の介護職員の配置を緩和する本格的な検討に入ったと一部メディア(2月8日付日本経済新聞、読売新聞)も報道しています。

この人員基準緩和論に関して、介護サービスの業界団体・関係者・実践者のほとんどが「介護の質が低下する」「大反対」「まずは介護に携わる『人』が集まるような施策を優先せよ」という反応をしめしています。

全国の介護職員でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が組合員に行った、調査の結果の主な意見は以下の通りです。

- 安全性が確保できなくなる=42.4%

- サービスの質が低下する=41.3%

- 突発的な事故や救急搬送の対応が心配=37.9%

- デジタル化と同時に人材確保も進めて欲しい=37.6%

- 故障した時の対処法が分からない=23.0%

- 会社がルールを決めて詳しく説明して欲しい=20.5%

- ICTなどを使える人材を育成する時間がない=20.1%

また、日本シニアリビング新聞の記事では少し違った視点で以下のように在宅介護のハイテク化を進める方が効果的というような意見を述べています。

認知症など要介護度の高い入居者を多く抱えている介護現場では2~2.5人体制を導入しているのが現状で配置基準の緩和は課題が多い。

2022年度にも65歳以上の人口が全体の14%を超え、高齢化社会になる中国では介護について90%を在宅介護、7%を地域で介護、3%を施設介護とする「9073」というスローガンを掲げており、90%の在宅介護を実現するためにハイテク技術を応用した介護システム「スマート養老」を目指すとしている。

わが国でも施設介護を受けられる高齢者の割合は、本紙の推計で28%であり、7割の在宅介護にこそ情報通信技術(ICT)を活用する方法を検討すべきではないだろうか。

日本シニアリビング新聞 人員緩和の問題点

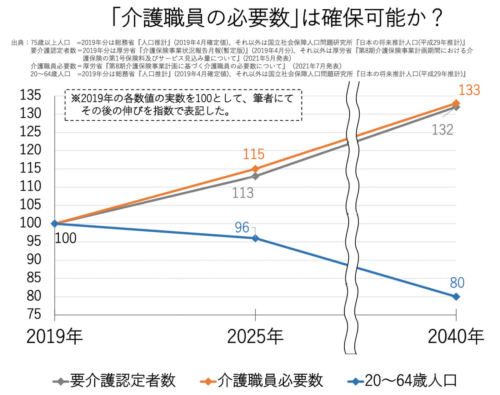

介護職員の必要人数はどれだけか

厚労省の資料をみると、介護職員数は2010年度に約143万人だったのが2019年度には約211万人へと増えており、10年ほどの間に約47%の増加率を示しています。

同じ期間の要介護認定者数(2010年:約506万人→2019年:約669万人)の増加率は約32%です。

20歳から64歳の人口(2010年:約7,564万人→2019年:約6,970万人)の減少率は約8%となっているなか、この数値だけからみれば、介護人材確保は一定の成果をあげています。

一方、厚労省の発表によると、2040年に必要な介護職員数は約280万人(2025年は約243万人)としています。

2019年の介護職員数をベースとすると、この先21年の間に約33%の増加を図る必要となります。

これは過去9年間のペースからみれば達成可能な数値かもしれませんが前提となる労働人口の減少が危惧されます。

急速に進む労働力人口の減少

これまで9年間順調に増えてきた介護労働人口は政策的に専業主婦から就労市場に多くの女性が参画した経緯があります。

女性の就業職種が販売等のサービス業から医療・介護業界が1位になったのもその傾向です。

これからの課題は既に働く意欲のある主婦層が就労しているにもかかわらず更に労働力人口が急減するということです。

前述の2019年の20歳から64歳の人口は約6970万人です。しかし、2040年のその年齢階層の人口は約5543万人と推計されており、21年の間に労働力人口が約20%減少することとなります。

この減少のペースのなかで介護職員を同じ期間に約33%増加させることは、常識的に考えて無理だということです。

外国人の特定技能実習生に頼る動きもありますが、母国語が英語のフィリピンなどの海外就労は既に北米等に移っています。

紹介本『安いニッポン価格が示す停滞』でも紹介してように日本の物価は海外と比較しても安くなり賃金に関しても魅力を感じなくなっています。

イノベーションの必要性

実業家の堀江貴文氏は日本の技能実習を問題視し「現代の奴隷制度に他ならない。」と見解を示しています。

安い労働力として海外から技能実習生を受け入れるのではなく、企業努力により労働生産性を上げ、職員の賃金を上げていくことが本来やるべきことと述べています。

介護現場においても、介護人材が確保できなくなる日を想定し、介護分野にイノベーションを起こす必要があります。

NewsPicksのweekly Ochiaiで落合陽一氏も車両よりも高い特殊浴槽等の設備投資に費用をかけなくても、汎用性の高い安価なデバイスを活用するだけでも介護現場の課題を多く解決できることを述べています。

「少ない介護人材で多くの高齢者に対応できるような新しい技術を導入する」ということに後ろ向きでなくポジティブに考える必要があります。

もちろん、その際に今まで大事にしてきた介護の質を保ち、高齢者の尊厳を損なうことなく、介護事故も防止する等は大前提です。

コメント